Fue pura suerte. Buena para Adolf Hitler. Mala para el hombre que quiso matarlo. El 8 de noviembre de 1939, hace ya ochenta y cuatro años, una bomba destruyó más de la mitad de la cervecería Bürgerbräukeller, de Múnich: mató a ocho personas y dejó heridas a sesenta y tres, dieciséis de ellas de gravedad. Estaba destinada a matar a Hitler y a parte de la cúpula nazi. Pero Hitler se había ido de allí trece minutos antes.

Pero a esa hora, viajaban ya en tren de regreso a Berlín, urgidos por el drama que habían desatado: la Segunda Guerra Mundial había estallado dos meses antes y los nazis, Hitler en especial, quería apresurar la puesta en marcha de su próximo gran paso en la guerra: atacar el oeste de Europa, en especial Francia, la codiciada Francia, y Gran Bretaña, ambas habían entrado en guerra con el Reich tras la invasión de Hitler a Polonia, el 1 de septiembre de ese año.

A Hitler querían matarlo parte de sus propios generales. Y precisamente por eso: por pretender extender la guerra a las grandes capitales del oeste de Europa. Tres días antes del atentado que casi le cuesta la vida, Hitler había ordenado iniciar la ofensiva, que encontró un escollo en el jefe del Alto mando del Ejército, general Walther von Brauchitsch, que le dijo a Hitler que los preparativos para la ofensiva contra Occidente no estaban tan adelantados y que temía una catástrofe.

Y además, había mal tiempo. Hitler estalló. Aulló como un poseído y dijo que si el ejército no estaba preparado era porque no quería luchar, y que el mal tiempo también iba a existir para el enemigo. Después dejó la sala donde se celebraba la reunión, pegó un portazo y dejó a von Brauchitsch pálido, tembloroso, mudo y desconcertado.

El ataque se pospuso por mal tiempo. Y los generales que conspiraban contra Hitler dejaron pasar la oportunidad de asesinarlo que habían planeado con reparos y con incertidumbre. La chance de derrocar a Hitler, o de asesinarlo, se perdió por dos razones.

La primera, los generales se asustaron. Temieron, tal vez con alguna certeza, que Hitler conociera ya los planes en su contra; dedujeron que la Gestapo los arrestaría a todos para ejecutarlos uno a uno; supieron además que el ejército estaba dividido y que el almirante Wilhelm Canaris, jefe de inteligencia de la marina imperial y del ejército alemán, y jefe también del contraespionaje militar, había rechazado furioso la idea de asesinar al Führer. Cinco años después, Canaris sería uno de los cabecillas de la fracasada “Operación Valquiria”, el complot que llevó al coronel Klaus von Stauffenberg a poner una bomba en la mesa de guerra del refugio de Hitler. Lo ahorcaron en 1944.

El segundo motivo que impidió a los complotados asesinar a Hitler radicaba en que si bien algunos generales complotaban contra el Führer, otros generales del Alto Mando lo respaldaban. Y, por debajo del Alto Mando, casi la totalidad de los oficiales jóvenes apoyaban a Hitler, sin contar con el entusiasmo de miles de soldados que veían, o creían ver, el renacer de Alemania. Matar al líder del Tercer Reich podía tener consecuencias imprevisibles. En esos cabildeos y tribulaciones estaban los generales, Junto a unos cuantos conspiradores civiles, cuando estalló la bomba en la cervecería Bürgerbräukeller de Múnich. En el Abwehr, la central de espionaje que dirigía Canaris, en el ministerio de Asuntos Exteriores del Reich y en el Alto Mando alemán, quedaron boquiabiertos por la sorpresa. ¿Quién había sido?

La bomba había sido colocada por Georg Elser, un simple carpintero que estaba harto de los nazis, sin demasiada conciencia política pese a estar afiliado al Partido Comunista alemán, desinteresado por la actualidad, lo que lo llevaría a fracasar en su intento de matar a Hitler, y que estaba convencido de que, al eliminar a la cúpula nazi, se evitaría que corriera mucha sangre alemana y del resto del mundo en las trincheras de Europa.

A menudo, los dictadores, los autócratas, los tiranos no pueden aceptar que un intento de magnicidio sea cometido por gente simple, chiflados, disconformes, fanáticos, imbéciles vestidos con el ropaje de la gente de todos los días, como el tipo que le disparó seis balazos a Ronald Reagan en 1981 porque quería impresionar a la actriz Jodie Foster; o como el estudiante bosnio fanatizado que en 1914 asesinó al archiduque Francisco Fernando y contribuyó a desatar la Primera Guerra Mundial.

Un autócrata siempre piensa que cualquier acción en su contra es parte de un complot nacional, internacional, universal, que quiere eliminarlo; un enemigo siempre todopoderoso e inasible que pugna por evitar que el déspota cumpla su destino de gloria. Hitler pensó eso en el tren que lo llevaba a Berlín y cuando fue informado del atentado. Ordenó investigar a sus fuerzas armadas y a los británicos, a quienes les adjudicaba ser los padres del complot. Los autócratas también tienen otro punto en común cuando su vida peligra: creen que la mano de Dios, la Providencia, les evita la muerte Eso fue lo que Hitler dijo: “La Providencia me salvó”, con lo que se sintió señalado por los cielos para cumplir la tarea que le había asignado el destino: hacer grande a Alemania.

Ni Providencia, ni milagro, ni intermediación divina. Fue pura suerte. Mientras sus generales dudaban, titubeaban, zigzagueaban y daban vueltas en torno a cómo y cuándo matar a Hitler, un sencillo carpintero, un alemán corriente de la clase obrera, sin ayuda y sin que lo supieran otras personas, decidió actuar. Falló por un pelo.

¿Quién era Georg Elser? Había nacido en Hermaringen, Wurtemberg; el 4 de enero de 1903. Tenía treinta y seis años en el momento de atentar contra Hitler. Era hijo de un agricultor, comerciante en madera, que intentó que el chico siguiera sus pasos al terminar la escuela primaria. Pero Georg, que ayudaba a su padre, estuvo más interesado en los metales: empezó a trabajar en una fundición como tornero, oficio que dejó dos años después acosado por su frágil salud. Entre 1925 y 1929 trabajó en una fábrica de relojes de Constanza, una experiencia que le iba a ser útil a la hora de fabricar el contemporizador de la bomba con la que intentaría asesinar a Hitler. Tuvo un hijo con su novia, Matilde Niedermann, de la que se separó poco después de ser padre.

En 1936, ya con Hitler como canciller, Georg Elser trabajaba en una empresa metalúrgica y fue testigo del rearme alemán bajo el programa nazi de recomposición militar. Supo, o intuyó con acierto, que Alemania se encaminaba hacia una nueva guerra: la empresa donde trabajaba, dedicada a la fabricación de tuberías y herramientas de uso civil, había empezado a fabricar piezas para vehículos y armas militares.

Elser no era un hombre interesado por la política. En su momento sí se había afiliado al sindicato de la madera y a una organización comunista, la Liga Roja de Combatientes del Frente (Roter Frontkämferbunf), pero sin ser un militante activo. En las elecciones previas a la llegada de Hitler al poder había votado al Partido Comunista alemán (KPD Kommunistische Partei Deutschlands), porque pensó que era el partido que mejor defendía las condiciones laborales de los obreros, que vio dañadas por el nazismo. Era un opositor a Hitler.

Su condición política era bien extraña: no era un activista, no participó de la agitación social que siguió a la crisis económica de los años 20, ni de los disturbios que precedieron, y siguieron al ascenso del nazismo. Leía poco, incluso la prensa le interesaba casi nada, salvo ante hechos puntuales. Tenía, sin embargo, cierta perspicacia política y social que expresaba con discreción.

No confiaba en los mensajes pacíficos de Hitler y vio venir la guerra en el otoño de 1938, luego de la firma del Pacto de Múnich por la que Gran Bretaña y Francia cedieron a Hitler los sudetes checoslovacos: supo que Hitler pediría más y que el conflicto había tornado en inevitable. Cuando Alemania invadió Polonia y estalló la Segunda Guerra, pensó que la única manera de evitar un nuevo desastre a su país, era liquidar a la cúpula nazi, por empezar a Hitler, para que una nueva dirigencia nazi cambiara el rumbo hacia la paz. Elser era también un poco naif.

Para matar a Hitler eligió un día y un hecho que serían inamovibles. Hitler y los principales jefes nazis se reunirían el 8 de noviembre en la cervecería Bürgerbräukeller de Múnich. En ese local, la noche del 8 al 9 de noviembre de 1923, Hitler había intentado dar un golpe de Estado. Fue a parar a la cárcel, escribió tras las rejas “Mein Kampf–Mi Lucha”, sentó las bases del partido nazi y ya no paró.

La tradición lo llevaba a celebrar, cada año, aquel intento fallido. Esa tradición tenía un ritual inalterable: Hitler hablaba a sus fieles entre las ocho y media y las diez de la noche, en un estrado que levantaban para él frente a una de las columnas principales del local. Después, el Führer se quedaba unos minutos más, para recordar los buenos tiempos con los antiguos miembros de la vieja guardia.

Elser viajó de Königsbronn, donde vivía con sus padres, a Múnich para conocer la cervecería. Supo que, si iba a colocar una bomba, debía hacerlo en la columna que quedaría a espaldas del escenario donde hablaría Hitler. Robó explosivos de la fábrica donde trabajaba y diseñó el sistema de relojería de la bomba basado en los conocimientos que tenía de su trabajo en Constanza. A principios de abril dejó su empleo y regresó a Múnich. Trazó bocetos de la cervecería y de la columna, el dibujo era una de sus habilidades de infancia; consiguió un trabajo en una cantera de Königsbronn de donde pudo robar dinamita. Llegó incluso a hacer una prueba exitosa de su mecanismo de relojería en el huerto de sus padres.

A principios de agosto regresó a Múnich. Desde entonces y hasta noviembre se escondió treinta veces en la cervecería para fabricar una cavidad en la columna elegida: entraba al local en la alta noche y salía muy temprano en la mañana, por una puerta lateral y sin ser visto, según revela Ian Kershaw, biógrafo de Hitler en su obra. Elser fue tan cuidadoso que llegó a revestir de estaño el interior de la cavidad, para que no sonara hueco si alguien daba un golpe en la columna. El 6 de noviembre la bomba estuvo lista para estallar y activada. De todos modos, regresó la noche del 7 a la cervecería para saber si todo estaba en orden. “Pegó la oreja a la columna –cuenta Kershaw– y oyó el tictac Todo estaba en orden. A la mañana siguiente abandonó Múnich rumbo a Constanza el camino (pensaba) de Suiza y de la seguridad”.

Elser, que no dejaba nada librado al azar, no se había enterado de que Hitler había acortado su estancia en la Bürgerbräukeller, su estancia allí y su mensaje de celebración. Hasta su charla ritual con la vieja guardia nazi había sido cancelada: el Führer tenía una guerra que atender y una Europa del oeste que invadir. Todo había salido en los diarios. Pero Elser no leía diarios, salvo ante hechos puntuales.

La noche del 8 de noviembre, Hitler empezó su discurso poco después de llegar a la cervecería, a las ocho y diez. Fue una larga diatriba contra Inglaterra y no habló de sus planes de extender la guerra. Terminó poco después de las nueve. La bomba de Elser estaba programada para estallar a las nueve y veinte. Ni bien terminó su discurso, el Führer se fue de la Bürgerbräukeller, y con él su cohorte de jefes nazis: iban a abordar el tren de las nueve y treinta y uno, rumbo a Berlín: el mal tiempo les impedía abordar un avión.

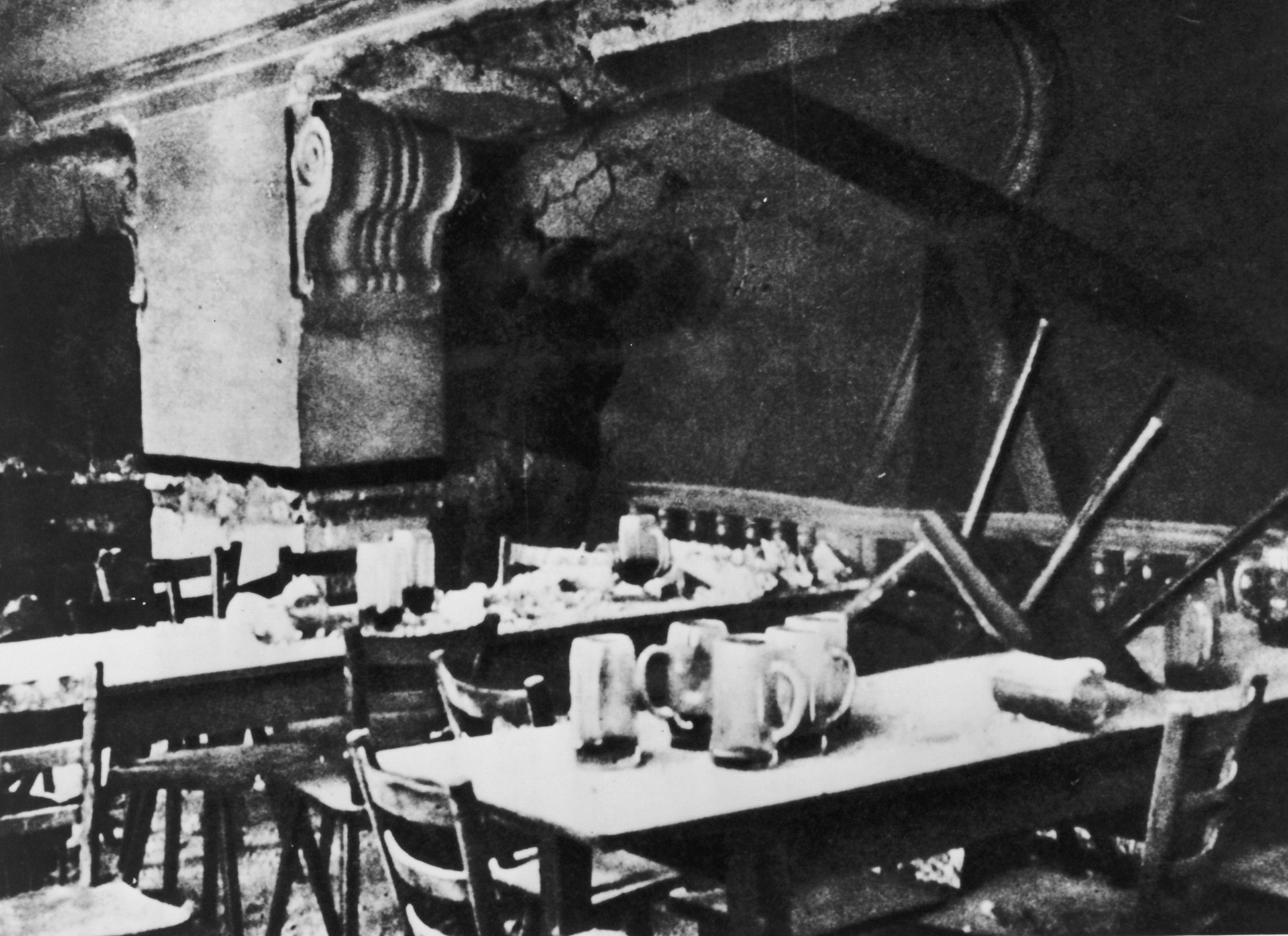

La bomba estalló con fatal puntualidad a las nueve y veinte, derrumbó la columna y parte del techo, mató a ocho personas y dejó heridas a otras sesenta y tres. El polvo y el fuego no se habían atenuado cuando Hitler ya estaba en viaje hacia Berlín. Además de las muertes, los heridos y los destrozos, la bomba había producido otro efecto: había hecho desaparecer para siempre la posibilidad de que fuerzas más moderadas derrocaran a Hitler y apartasen a Alemania de una guerra total contra Occidente.

Treinta y cinco minutos antes del estallido de la bomba, Elser estaba detenido en la frontera suiza. Otra casualidad. Lo habían pescado tratando de ingresar a Suiza de forma ilegal por el paso de Constanza. Recién horas después, y cuando el atentado ya era noticia en toda Alemania, los guardias fronterizos relacionaron a Elser con la bomba: en sus bolsillos tenía una postal de la Bürgerbräukeller, con una columna marcada con una cruz roja, un fragmento de un detonador y su carnet de afiliado comunista a la Roter Frontkämpferbund. Lo llevaron a Múnich y lo pusieron en manos de la Gestapo. Fue torturado con particular ferocidad en la noche del 12 al 13 de noviembre. Confesó todo el 14.

Ni Hitler, ni el jefe de las SS, Heinrich Himmler, ni su segundo Reynhard Heydrich creyeron que Elser había actuado solo. Lo que estaba en juego, y en duda era la seguridad de Hitler que, como suele suceder en estos casos, no estaba en manos de profesionales, sino que corría por cuenta del “Leibstandarte Adolf Hitler” de las SS, al mando del teniente coronel Christian Weber.

Volvieron a tortura a Elser en Berlín sin que revelara lo que en realidad no existía. Los investigadores no encontraron una sola prueba de conspiración y asumieron que Elser decía la verdad: había actuado solo. El relato oficial, en cambio, dijo que el servicio secreto británico había estado detrás del atentado del que Elser era “sólo un títere”. El 9 de noviembre, en la frontera holandesa, fueron detenidos dos agentes ingleses, el comandante Richard Henry Stevens y el capitán Sigmund Payne Best que pagaron el pato y fueron encerrados en el campo de concentración de Sachsenhausen, y luego en Dachau, hasta el fin de la guerra.

Elser fue un prisionero de privilegio de los nazis, si eso era posible. Lo mantuvieron en Berlín hasta 1941 con la idea de, una vez terminada la guerra y con Alemania victoriosa, convertir en realidad lo que era una gran mentira: que su intento de asesinar a Hitler había sido parte de un complot de los enemigos del Reich. Pero después de la invasión alemana a la URSS, Elser fue a parar al campo de Sachsenhausen y, en 1944, ya con la perspectiva de la derrota alemana, enviado a Dachau.

El 5 de abril de 1945, con los rusos en las barbas de los nazis y Berlín cercada, Ernst Kaltenbrunner, jefe de la Policía de Seguridad del Reich, un tipo temido que fue colgado en Núremberg en 1946, llegó al búnker de Hitler en la Cancillería para informar al Führer sobre la marcha de la guerra, algo que Hitler no podía ignorar porque los cañones soviéticos sonaban muy cerca. Ante el final inminente, Hitler ordenó que los “prisioneros especiales” encerrados en Dachau fuesen ejecutados. Entre ellos, además del almirante Canaris, estaba Georg Elser.

Ese mismo día, el jefe de la Gestapo, Heinrich Müller envió una orden al Eduard Weiter, jefe del campo de concentración de Dachau, donde, en marzo había muerto Ana Frank. El mensaje de Müller hablaba directamente de Elser. Decía: “Las autoridades superiores han discutido el caso del prisionero Elser. Durante los próximos ataques aéreos enemigos sobre Múnich, Elser debe ser mortalmente herido.

Le ordeno que la eliminación de Elser sea en el más absoluto secreto y que muy pocas personas se enteren de esa acción. Me informará de su muerte de forma oficial en un telegrama que dirá lo siguiente: ‘En tal fecha y hora, el prisionero Elser fue alcanzado y muerto por un ataque aéreo enemigo’. Destruya este comunicado después de ejecutar mis órdenes.”

Weiter no destruyó el mensaje, pero cumplió la orden. El 9 de abril de 1945, el oficial de las SS Theodor Heinrich Bongartz ejecutó a Elser de un tiro en la nuca.

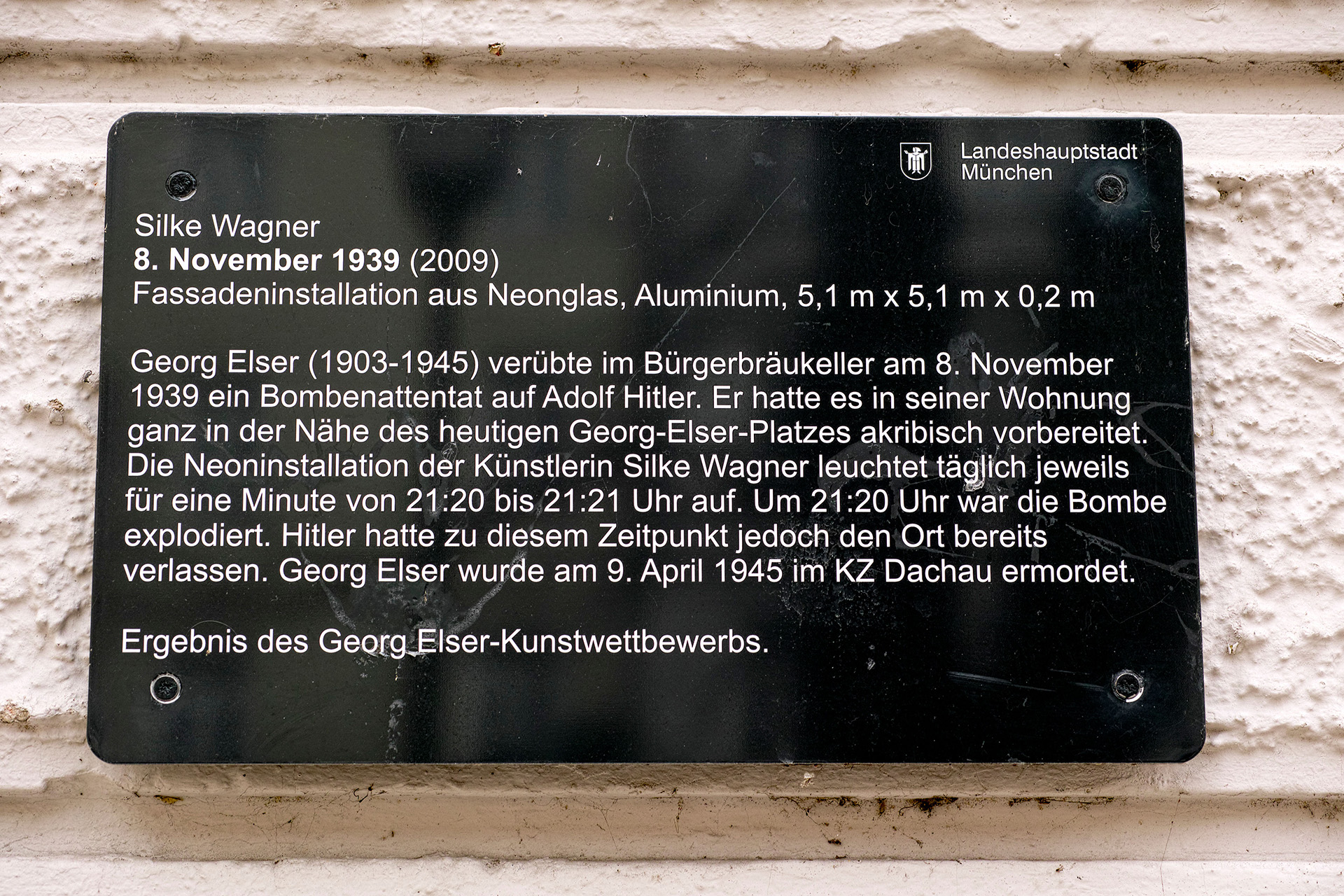

En Múnich, una plaza recuerda su nombre. En Königsbronn, lo hace una placa que evoca una de sus frases. Dice: “Quería evitar un derramamiento de sangre aún mayor por mi acto”. En memoria de Johann Georg Elser, que pasó su juventud en Königsbronn. El 8 de noviembre de 1939, intentó evitar el genocidio asesinando a Adolf Hitler. El 9 de abril de 1945, Johann Georg Elser fue asesinado en el campo de concentración de Dachau”.

Agregue un Comentario